|

草津温泉 西の河原露天風呂

群馬県吾妻郡草津町大字草津521-3

0279-88-6167

500㎡の大きな風呂。でかすぎで居場所が定まらない落ち着かない感じが他では味わえないのかも。

|

|

草津温泉 西の河原公園遊歩道

|

|

草津温泉 西の河原露天風呂 |

|

草津温泉 西の河原露天風呂

|

|

草津温泉 西の河原

温泉街と露天風呂の間にある河原で鬼の茶釜など温泉が沸いている池がある。遊歩道があるので楽に歩けます。 |

|

草津温泉 天狗山第一駐車場

志賀草津高原ルート沿い、西の河原公園入り口にある無料駐車場です。温泉街から露天風呂へ行こうとすると道が狭く路駐するところも無く駐車場は少ないしほとんどが有料なので、ここに車を停めて公園の中を7~8分歩きました。温泉街までは露天風呂経由西の河原を抜けて15分くらい歩くが露天風呂が目的ならここがベストでしょう。 |

|

草津温泉 天狗山第一駐車場案内図

鬼の相撲場まで3分

見晴小屋まで4分

西の河原露天風呂まで8分

草津ビジターセンターまで8分

草津温泉街まで15分 |

|

|

|

本舗 丹次亭 渋川市伊香保町水沢

上州伊香保温泉水沢 坂東十六番礼所 水沢観音正門下

ここには13軒の「水沢うどん店」が軒を連ねているが、どこを選ぶかは難しい。

それぞれが自慢の味を持っているので、食べ比べて見たい所だ。

|

|

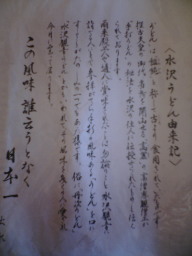

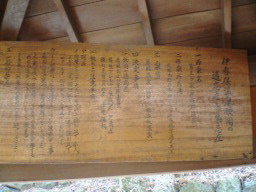

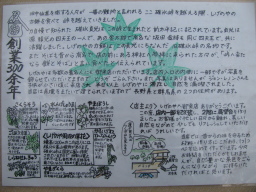

水沢うどん由来記

「うどん」は「饂鈍(うんどん)」と称して古より食用されていたものです。推古天皇の御代、当所を開山せる「高麗(こま)」の高僧恵観僧正が「手打うどん」の秘法と水沢の住人に伝授せられたものと伝えられております。雨来殿上人や通人に賞味されたことはもちろんのこと水沢観音に詣でる人にとって参拝がてら手打ちの風味ある「うどん」を口にすることが楽しみの一つでもあったようです。俗に「丹次うどん」「水沢観音うどん」などともいわれてその風味を多くの人に愛され今日に至っております。

讃岐(秋田)・稲庭(香川)に並ぶ日本三大うどんの一つだが、個人的には一番美味しいと思うのでお薦めできます。 |

|

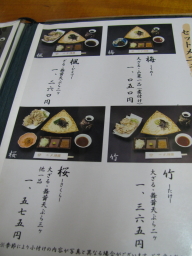

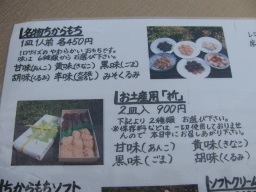

本舗 丹次亭 メニュー

天ぷらは、海老天では無く舞茸天など季節の山菜天だ。 |

|

本舗 丹次亭

お薦めの天ざるうどん。

腰の強さと透明感のあるうどんは存在感充分の食べ応え。

少し薄めの麺つゆだが、濃い目に味付けされた椎茸や

天ぷらとのマッツチングはいい感じだ。

フキノトウの天ぷらがとても美味しかった。 |

|

大澤屋 水沢うどん 渋川市伊香保町水沢

数多く並ぶ水沢うどんのお店の中で、人気の一軒

店内の広い座敷部屋はほぼ満席で、気持ちよい位にテキパキ働いている従業員達が印象的です。 |

|

大澤屋 水沢うどん

メニューの種類がさほど多くないのが良い

お勧めメニューとして

「旬の一品」嬬恋高原キャベツの塩もみが

とても美味しそうだったので、一緒に注文した。 |

|

大澤屋 水沢うどん

ざるうどんと舞茸天ぷらのセット+嬬恋高原キャベツの塩もみ

これは旨そうです。 |

|

大澤屋 水沢うどん

コシの強さが抜群なざるうどんはいくらでも食べられそう!ほんと美味しいです。透明感のある見た目も食欲をそそります。 |

|

大澤屋 水沢うどん

舞茸てんぷらはボリューム満点

しっかりした肉厚の舞茸が味わえます! |

|

大澤屋 水沢うどん

嬬恋高原キャベツの塩もみは、ここで食べるから特に旨い!

基本的にこれ大好きですね。数量限定です。 |

|

軽井沢山荘

会社の施設に宿泊した。

避暑地の別荘だけあって天井がメチャクチャ高いので、9月でも夕方からは暖房をしないと寒いです。 |

|

坂東十六番礼所 五徳山 水澤観世音 水澤寺

六角堂 内部に回転する六地蔵尊を安置している。

地獄道、餓鬼道、畜生道、修羅道、人間界、天人界の六道を守る地蔵尊を祀り、六道輪廻の相を表している。六地蔵尊自体が回転 する構造になっているので、この地蔵尊を左に3回廻すことで真心の供養ができると言われている。

|

|

坂東十六番礼所 五徳山 水澤観世音 水澤寺

六角堂

二階には大日如来が安置されていて、天明七年に竣工された銅板瓦棒葺の造りは珍しいものらしい。 |

|

坂東十六番礼所 五徳山 水澤観世音 水澤寺

本堂

伊香保姫の御持仏 本尊 十一面千手観世音菩薩がある。

坂東三十三番札所中の第十六番札所 として多くの人々の信仰を集めている。 |

|

榛名公園

榛名湖と榛名富士の外輪山である氷室山・天目山・三ツ峰山・相馬山・蛇ヶ岳・鳥帽子ヶ岳・髪櫛山・掃部ヶ岳などから成る「榛名山」は上毛三山(赤城山・妙義山・榛名山))の一つ。火山活動の末に今のような中央火口の榛名富士やカルデラ湖の榛名湖ができた。 |

|

榛名湖

榛名山のカルデラに生じた火口原湖は1月~2月に氷結すると、氷上わかさぎ釣りができる。 |

|

榛名湖

今年は既に氷が溶けていたので、残念ながらワカサギ釣りはできなかった。 |

|

榛名富士 1391m

榛名山の中央火口にあたる榛名富士には徒歩とロープーウエイで登る事が出来る。ところがこの日はロープーウエイが点検中とのことで徒歩でと思ったがビジターセンター側から登り40分下り30分がどうにも我慢できずあきらめた。地図によると榛名湖温泉側からも登れて、所要時間は同じようです。ロープーウエイの所要時間は4分です。 |

|

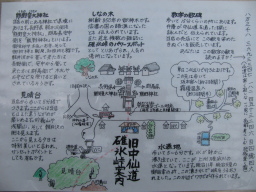

榛名公園 案内図 |

|

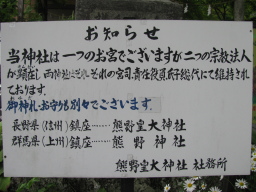

榛名神社

巌山(いわほやま)標高800mにある結構広い神社。

長い山道と急な階段からなる境内は所々に神様が祭られている。 |

|

榛名神社 案内図 |

|

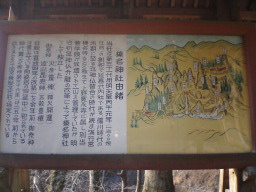

榛名神社 由緒 |

|

榛名神社 幣殿・間殿・拝殿 文化3年(1806年)に再建

天下泰平、国家安穏、鎮火、開運、家内安全、五穀豊饒、商売繁昌、縁結び、安産守護の神。 |

|

榛名神社 |

|

榛名神社

本殿奥にある御姿岩は建物の一部になっている様に見える。

|

|

榛名神社 |

|

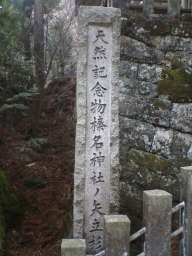

榛名神社 矢立杉

武田信玄が箕輪城攻略の際、矢を立て戦捷祈願をした杉。 |

|

榛名神社 矢立杉 |

|

榛名神社 |

|

榛名神社 |

|

榛名神社 |

|

湯元旅館 横手館

群馬県渋川市伊香保町伊香保11

大正9年建築、木造四階建て総桧(檜)造りの本館は温かみのあるとてもいい感じの旅館。木張りの廊下は音が響くので上の部屋に子供が居ない事が重要なポイントになりそう。 |

|

湯元旅館 横手館

旅館同士が接近してる為に景色は良くないが、部屋はとても広くて落ち着ける造りになっている。特に玄関側に面した角の部屋は何ともいえないいい感じの和室になっている。 |

|

湯元旅館 横手館

せっかく建物が良いのだからこの雰囲気に合った露天風呂が是非欲しいものだ。新館には行かなかったが泊まるなら旧館がお薦めです。 |

|

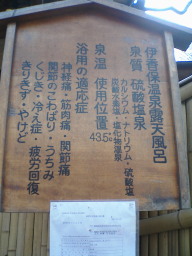

湯元旅館 横手館内風呂

伊香保温泉(黄金の湯)は湧出口で44.3度になります。少し冷ませばそれだけで入浴できそうな温度ですが、実際には源泉湧出口から私どもまでの浴槽まで約2キロメートルあるため、温度は想像以上に下がります。また、季節や天候、気温によって源泉の温度が変わります。そのため、私どもでは年間を通して湯温を一定にするためプレート式熱交換機によって加温しています。(温泉加温についての説明文)

|

|

湯元旅館 横手館 料理

この他に天ぷら・炊き込み御飯・焼き魚・味噌汁が付く。 |

|

湯元旅館 横手館

カキ氷を固めたかまくら風の刺身造り。 |

|

伊香保神社

石段街の一番上にある神社。 |

|

伊香保温泉飲泉所

紅葉橋(河鹿橋)のすぐ近くにある「呑湯」だがメチャクチャまずいのでがぶ飲みしないほうがよいでしょう。 |

|

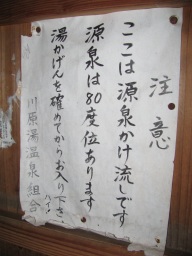

伊香保温泉飲泉所 (黄金の湯)

鉄錆のお湯以外の何物でもない源泉は痛風、貧血、便秘、肥満、慢性アレルギー疾患に効果があるそうで覚えのある方にはお薦めです。 |

|

伊香保温泉飲泉所

伊香保温泉飲用の適応症及び禁忌症の但し書きには用法、容量が明記してあるので呑みすぎには注意しよう。

|

|

伊香保温泉 源泉地(第二号源泉)

いくつかある源泉の中の一つで、ここは露天風呂の入り口にある第二号源泉の噴出口がある。ドーム型のケースに覆われた中央から源泉が湧き出ている。写真は屋根の部分です。 |

|

伊香保温泉 源泉地(第二号源泉)

榛名山二ッ岳の火山活動により湧出しした温泉が約1900年前に発見され、徳冨蘆花の著書「不如帰」の舞台となり「伊香保温泉」は知られるようになった。

源泉は黄金(こがね)の湯と呼ばれる硫酸塩泉泉質と白銀(しろがね)の湯と呼ばれるメタけい酸泉質の2種類があり、旅館によって使用する泉質が違う。

伊香保町発行 「旅館別温泉等利用状況表」

中央の穴より湧き出るお湯がまさに源泉らしいが、ちょっと量がすくなくないかい?ドーム型の覆いが反射してしまい写真が光ってしまった。 |

|

伊香保温泉 源泉地(第二号源泉)

10年位前に行った時の写真ですが、あまり変わっていないのも良い事ですが記憶にもあまり残っていなかったりする。 |

|

伊香保温泉 源泉地(第二号源泉)

皆さんのぞき込んでいるが、量が少ないのでイマイチ実感が残らない。もっとドカンと湧き出てると期待しているので、残念です。 |

|

伊香保温泉 露天風呂

第二号源泉のすぐ隣にある露天風呂の入り口で、左側には風呂上りの待ち合わせにも使える休憩室と自販機があるので冬でも安心して来ることができる。紅葉橋(河鹿橋)の駐車場からは約200m位歩く。 |

|

伊香保温泉 露天風呂

せっかくの木造建物に似つかないスチールのロッカーが残念だが、混雑時の盗難防止を考えたら仕方ないか。無料のロッカーと下駄箱が並んでいる。 |

|

伊香保温泉 露天風呂

手前が「ぬるめのゆ」で奥が「あつめのゆ」だが差ほど熱くないのでゆっくり入る事が出来るのがうれしい。朝早めに行ったので混んでなかったが唯一の露天風呂なので時間によっては芋洗い状態なのかも。 |

|

伊香保温泉 露天風呂

広い露天風呂の中央を仕切って男女別にしたので以前の混浴だった頃の写真と比べると狭く感じてしまう。 |

|

伊香保温泉 露天風呂

100%源泉かけ流しの湯は近くに源泉口がある事も相まってとても良い感じ。露天風呂はとても綺麗なのでお奨めできる。 |

|

伊香保温泉 露天風呂

入り口横の休憩所内に置いてある「ヘアドライヤー」(無料)を使う人っていないと思うのですが。 |

|

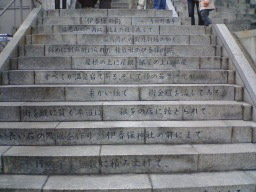

伊香保温泉

430年前に造られた石段を中心にした温泉街。 |

|

伊香保温泉

与謝野晶子「伊香保の街」が刻まれた石段。 |

|

伊香保温泉

思ったほど長くない石段街だが結構急斜面なのかも。 |

|

伊香保温泉

勝月堂は湯乃花饅頭の元祖店で、造りたての手造り饅頭をその場で箱詰め(あるていど冷ましてから)してくれる。もちろんその場でアツアツの出来たてを食べる事も出来る。 |

|

伊香保温泉

勝月堂店内では、まんじゅうを造っている所を見る事ができる。 |

|

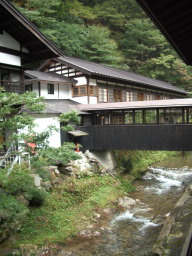

法師温泉 長寿館

群馬県利根郡みなかみ町法師温泉

国鉄時代にフルムーン旅行ポスターの舞台になった大浴場「法師乃湯」がある。

|

|

法師温泉 長寿館

現在の大浴場「法師乃湯」(明治28年建造)の底は昔の川底であったと言うことから温泉の起源は1000~1200年と考えられるそうです。足元からポコポコ湧き出る温泉は源泉とのことで、川端康成、直木三十五、与謝野晶子らが訪れて歌を残した裏日本と表日本を結ぶ道沿いにあるとっても良い温泉。

何と言っても温泉宿は「木」であることが一番!木造建築の良さが館内の随所に感じることが出来る貴重な温泉。 |

|

法師温泉 長寿館 |

|

法師温泉 長寿館

良い感じの木造建築なのでこのままずっと残ってほしい宿です。 |

|

法師温泉 長寿館 |

|

法師温泉 長寿館 |

|

法師温泉 長寿館 |

|

法師温泉 長寿館 |

|

法師温泉 長寿館 |

|

法師温泉 長寿館 |

|

法師温泉 長寿館

法師乃湯入り口 |

|

法師温泉 長寿館

法師乃湯はかなり混んでるのでちょっと残念。

足元がザラザラゴロゴロの砂地で至る所から温泉が湧き出ている「足元湧出温泉」はまさに直源泉入浴ができる自然温泉です。 |

|

|

法師温泉 長寿館

パンフの写真です。 |

|

法師温泉 長寿館 |

|

法師温泉 長寿館

|

|

法師温泉 長寿館

日帰り温泉プランの食事と入浴・休憩セットで、個室ではないが充分な休憩スペースを利用できる。入浴のみでも、それぞれ利用時間が限られているので要注意です。時間を確かめてから行きましょう。

日帰りの利用時間は10時30分から14時までです。

お食事と入浴・休憩利用受付は12時30分までです。

入浴のみ利用受付は13時30分までです。 |

|

法師温泉 長寿館

日帰り温泉プランの入浴・休憩と食事が山菜まぜご飯だと3,000円でそばだと2,600円です。入浴のみは800円ですが畳でゴロゴロしたかったので山菜まぜご飯の休憩セットにしました。はっきり言って食事の量は少ないので雰囲気を楽しみながらゆっくりしたい人向けでしょう。 |

|

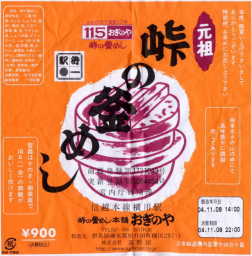

釜めし おぎのや

駅弁の中でこの釜めしとだるま弁当ほど変わらないものも珍しいのでは。値段は変わっているようですが確か信越本線で諏訪まで行く時に買ってもらったのが始めてだとしたら1972年頃で、自分でお釜を家まで持って帰るのが大変だった記憶がある。 |

|

釜めし おぎのや |

|

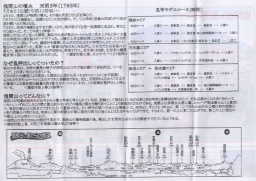

釜めし おぎのや

信越本線開通後の明治18年10月に駅弁「おむすび」を販売してから、おぎのやの歴史は現在に至っている。(最初はおむすび二個と沢庵一切れを竹の皮にくるんで販売していた)峠の釜めしは昭和33年2月(1958年)信越本線横川駅で販売を開始、国道18号線碓氷峠のドライブイン横川店は昭和37年4月(1962年)開店した。 |

|

荒船の湯

群馬県甘楽郡下仁田町大字南野牧9326-1

電話:0274(60)6004 FAX:0274(60)6005

上信越道下仁田インターからR254を佐久方面へ15Kmほど

の所にある下仁田温泉。循環式、加温、加水。 |

|

荒船の湯

大人500円で休憩所も利用できる。鍵付きのロッカーに

靴を入れて、その鍵と引き換えに館内での飲食費の清算

に必要な番号札を受け取るのだが、ロングブーツがロッカー

に入らないため鍵を出さず番号札を受け取らないで入館したので、

出るときに怪しまれた。ロッカーにブーツが入らなくても、鍵だけは持って番号札を受け取りましょう。 |

|

赤城山 大沼

とっても静かなたたずまいの大沼ですが、秋にはには素晴らしい紅葉が見物の観光地です。湖畔の先には赤城神社があって、小鳥ヶ島まで架かっている赤い橋が印象的です。 |

|

吹割渓谷

関越道沼田インターからR120を日光、丸沼高原方面に走ると、「滝入り口」「無料駐車場」などの看板を出した売店の集落がある。駐車場から歩いて5分程で見えて来る滝はまさに割れた地形に流れ込む激流で、予想以上のスケールなのが素晴らしい!

|

|

吹割の滝

左右から流れ込む川の流れは怖いくらいの激流で、歩道に柵がないのが不思議なくらいです。 |

|

吹割の滝 |

|

吹割の滝

|

|

吹割の滝 |

|

吹割の滝

足元には白い線が引かれているだけなのですぐ前まで近寄れるのですが、ちょっと怖いです。 |

|

白根山

何度来ても良いところだが、天気が良ければお釜まで歩く気になる。 |

|

白根山

お釜の色は最高にキレイなライトグリーンで見事です。

|

|

鬼押出しマップ。 |

|

鬼押出しの起源説明書 |

|

鬼押出し

溶岩がゴロゴロしている所。

あちこちの岩の間で見られる「光コケ」のほうが珍しいかも。 |

|

浅間サーキット跡地 HONDAホームページより抜粋

1957年7月、浅間牧場の敷地内に、1周9.351キロのクローズド・コースができあがった。出資した各社が使えるテストコースという目的でのコースであったため、観客席に類するものは、はじめから設定されていない。これで、浅間における第2回レースの準備が整った。専用コースが完成してから3ヵ月後、1957年10月の19~20日。第1回(浅間高原レース)と区別して、「第2回浅間火山レース」と名乗るレースが行なわれた。このとき、第1回の浅間レースから、およそ1年8ヵ月の時間が経っていた。前回のレースに参加したメーカーは18社、そして今回エントリーしたのは11メーカー。この間に4社が倒産し、そして3社はレース場に姿を現わさなかった。 |

|

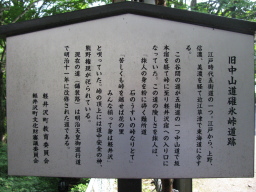

浅間サーキット跡地 浅間牧場内

1955年11月第一回の浅間高原レース(正式名は「第1回全日本オートバイ耐久ロードレース」)が行われた場所は、牧場の道と鬼押し出し付近の公道を含めたコースだった。1957年10月に本格的なクローズドコースを造り第二回の浅間火山レースが行われたのがここでした。 |

|

浅間サーキット跡地の入り口

日本ロードレース発祥の地「浅間」は、汚れた英雄の北野晶夫が傷だらけのヤマハYA 1 125ccで走った昭和32年10月(1957年)「第二回浅間火山レース」の地でもある。

Honda、メグロ、ヤマハ、スズキ/コレダ、トーハツ、クルーザー、ポインター、ハリケーン、DSK、ライラック、陸王、ヘルス、メイハツ、アサヒ、ツバサ、トヨモーター、マーチン、フジモーター、ホスク、がテストコースを走っていた。 |

|

旧草津温泉有料道路際

御食事処 水車小屋 |

|

旧草津温泉有料道路際

御食事処 水車小屋

ありがちな舞茸てんぷらそばだがとっても美味しいです。 |

|

毛無峠

万座温泉~万座峠を過ぎて県道466号線上信スカイラインから県道112号線に入りひたすら走ると到着する。 |

|

毛無峠

実際なんにも無い所で、行き止まりのビューポイントではある。 |

|

毛無峠

この先は砂利道で立ち入り禁止になってます。 |

|

川和自然公園キャンプ場

今日の夕飯は猪豚カレーでした。 |

|

川和自然公園キャンプ場 上野村

国道299武州街道からすぐの所。目の前には225mのスカイブリッジがあり景色も良くとても静かです。 |

|

川和自然公園キャンプ場 |

|

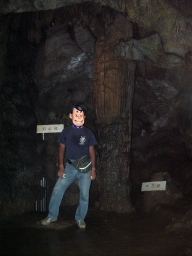

不二洞

川和自然公園内にある洞内2.2kmの鍾乳洞です。関東一らしいが設備が良くないので疲れる。 |

|

不二洞

入り口を一歩入ると半端無い寒さでTシャツではキツイかも。なれますけど。 |

|

不二洞

結構凄い所です。 |

|

不二洞

出口が山奥の為に駐車場まで歩きずらい歩道を結構戻らなければならない。 |

|

日航機墜落の慰霊碑

御巣鷹の尾根案内図があったが、ここから登山口まで車で20km(40分)、更に尾根まで徒歩2km(45分)かかる。 |

|

日航機墜落の慰霊碑 |

|

日航機墜落の慰霊碑 |

|

片品村尾瀬戸倉スキー場

ゲレンデ中央にある尾瀬高原ホテルに宿泊。本館と別館があり、本館は不明だが別館は畳部屋でした。食事は朝晩共にバイキング方式で内容は今一だが、好きなものを好きなだけ食べられるのが良い。お風呂は24時間入れるが温泉では無い。

|

|

片品村尾瀬戸倉スキー場

関越自動車道の沼田インターから国道120号を日光方面へ走る。

椎坂峠を越えて吹割渓谷の看板を過ぎてしばらく走り鎌田で401号線に入る。尾瀬岩鞍スキー場の更に奥にあるスキー場です。

2008年2月10日と13日は雪質も最高で絶好のスキー日和でした。 |

|

関越自動車道下り 赤城高原SA

「ポルトガル」の夕張メロンパン 180円はメロンクリームがたっぷりでとても美味い。ここのメロンパンは美味しいと評判らしいです。

|

|

関越自動車道下り 赤城高原SAから見た景色 |

|

尻焼温泉駐車場

ここから先にはバイクを停められそうなスペースが無いので川沿いに有る無料の駐車場にバイクを置いてから徒歩で温泉に向かいます。5分位で到着します。 |

|

尻焼温泉

露天風呂への入り口を示す看板です。所々崩れているので注意が必要です。しばらく歩くと湯小屋が見えてきます。 |

|

尻焼温泉 川の湯

上流で雨が降ったりすると川に流れる水の量が増えてしまい「川の湯」には温くて入れないので湯小屋もありました。 |

|

尻焼温泉 川の湯

湯小屋のお湯は熱めですが何とか入れました。 |

|

尻焼温泉 川の湯

確かに普通の川を堰き止めただけの豪快な露天風呂です。 |

|

尻焼温泉 川の湯

流岩なのか山から崩れた岩なのか不明ですが、かなりごろごろと岩が多い所です。以前対岸の山からの落石で露天風呂利用者が亡くなった事があるそうです。対岸側は気を付けましょう。 |

|

尻焼温泉 川の湯

草津温泉の近く吾妻郡中之条町六合地区にある長笹川を堰き止めて作った露天風呂です。 |

|

尻焼温泉 川の湯

足元には危ない位に滑る岩がごろごろしていて裸足ではとても痛いのでゴムサンダルを持参しましょう。

|

|

尻焼温泉 川の湯

岩の下からぼこぼこと湧き出る温泉が湯だまりを作っています。今日はあいにく雨が降った後だったので全体的に温めでした。こんな時は温い所と熱い所とちょうど良い所があるのでポジション取りが肝心です。 |

|

尻焼温泉 川の湯

上流から流れ込んで来るのは冷たい水です。この水の量で露天風呂の快適さが変わるようです。熱くて入れない時もあるようです。 |

|

尻焼温泉 川の湯

この広さはとても良い!しかも今日はほぼ貸切状態だったので充分満喫できました。 |

|

尻焼温泉 川の湯

この湯気の感じがたまらなくいい感じです。 |

|

尻焼温泉 川の湯

自然の中の温泉なので利用者には充分マナーに気を使って頂きたい。 |

|

尻焼温泉 川の湯

対岸の茂みの中に隠されたように有る「隠れ湯船」ですが、岩風呂ではなくビニールシート風呂なのがちょっと残念です。 |

|

尻焼温泉 川の湯

こんな所に隠れているとは・・・気付きませんね。他にも幾つかあるようですが・・・。 |

|

川原湯温泉

吾妻郡長野原町 145号線 JR吾妻線川原湯温泉駅から歩いても来れる。

この先に数件の旅館があるが共同浴場の「王湯」「笹湯」「聖天様露天風呂」がとても良いそうなので立ち寄りました。 |

|

川原湯温泉 |

|

川原湯温泉 聖天様露天風呂

あまり目立たない看板は旅館街の一角にある。 |

|

川原湯温泉 聖天様露天風呂

旅館街から少し登った所に見事に錆びた門がある。 |

|

川原湯温泉 聖天様露天風呂

階段を上がった所に聖天様露天風呂があった。 |

|

川原湯温泉 聖天様露天風呂

所々補修した跡がある木造の小屋がなんとも良い雰囲気です。 |

|

川原湯温泉 聖天様露天風呂 |

|

川原湯温泉 聖天様露天風呂

100円とは!安すぎる位に綺麗な所です。

ありがとうと言いたくなる程素晴らしい!!

料金箱に100円玉を入れると「ちーん」と音がしますので、入れないで入るとと分かっちゃいますよ! |

|

川原湯温泉 聖天様露天風呂

100円だま以外を入れると「ちーん」と音がしないそうです。 |

|

川原湯温泉 聖天様露天風呂

女性用脱衣室は在りません。 |

|

川原湯温泉 聖天様露天風呂 |

|

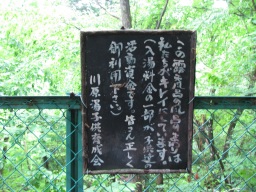

川原湯温泉 聖天様露天風呂

川原湯子供育成会がここをキレイにしているようです。

マナーを守って利用しましょう。 |

|

川原湯温泉 聖天様露天風呂

木々に囲まれた癒しの空間を満喫できます。 |

|

川原湯温泉 聖天様露天風呂

熱い源泉が淡々と注がれて来るので水で埋めて温度を調節します。ここで温泉たまごを作れる位高温ですが最初はタライに入れた温泉の温度を水で下げてからじゃないと卵が爆発しますよ! |

|

川原湯温泉 聖天様露天風呂

周りにグリーンのフェンスが無ければもっと良い雰囲気なのでしょう。

貸切状態で入りたい最高に素晴らしい露天風呂です。 |

|

川原湯温泉 聖天様露天風呂 |

|

妙義山 下仁田 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|